公開日 2022年08月01日

更新日 2024年09月05日

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、小樽市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。

令和6年8月診療分から医療費助成を拡大しました

拡大の内容については、下記リンクを参照してください。

【医療費助成の拡大について】https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2024041000032/

医療費助成拡大リーフレット<R6.8.1~>[PDF:839KB]

対象となる方は?

- ひとり親家庭の母又は父及び児童

- 父又は母以外の方に扶養されている児童

- 父又は母が身体障害者手帳1級・2級又はそれに準じるものを交付されており、かつ、労働能力を喪失している家庭の母又は父及び児童

さらに次の要件をすべてみたしている方

- いずれかの健康保険に加入していること

- 生活保護を受けていないこと

- 児童が児童福祉施設に入所していない又は里親に扶養されてないこと

- 主として受給者の生計を維持する方の所得が、所得制限額未満(別表PDF51KB)[PDF:50.7KB]であること

児童とは・・・

- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方で、上記の家庭において扶養又は監護されている方

- 18歳以上20歳未満で、在学中又は無職のため、上記の家庭で扶養されている方

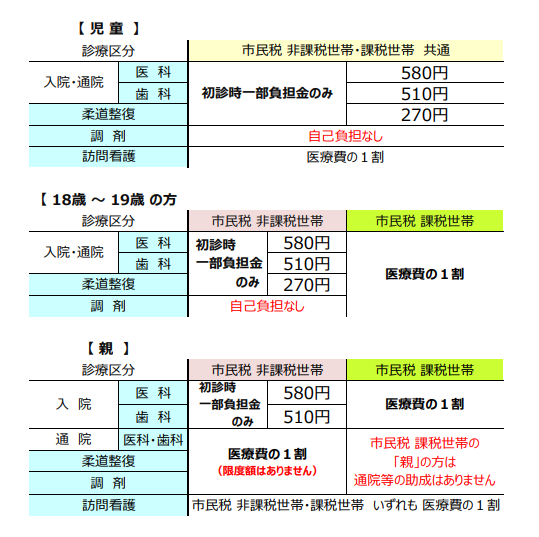

医療助成の内容

※市民税課税世帯の親は、入院及び指定訪問看護に係る医療費のみが助成対象です(外来には医療助成はありません。)。

限度額について

1か月の限度額(市民税非課税世帯8,000円_市民税課税世帯18,000円)

※1 8月1日から翌年7月31日までの1年間の限度額

※2 過去12か月以内に同一助成かつ同一世帯内で3回以上、1か月の限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり限度額が下がります。

- 1か月の医療費が限度額を超えたときは、支給通知書を送付のうえ、診療月の3〜4か月後を目途に払戻しいたします。

第三者からの被害を受けたとき、学校等で負傷したときは?

- 第三者からの被害(交通事故等)を受けて受診するとき

- 保育所、幼稚園、小学校、中学校等の管理下で、災害(けが、疾病等)が発生して受診するとき

※以上の場合は、「ひとり親家庭等医療費受給者証」を使用することができません。

(一部負担金が高額になり一時的な負担が困難な場合、上記の受診とそれ以外の受診を同時に行い請求書が分けることができない場合等は、下記までご相談ください。)

助成の対象とならないもの

- 健康保険が適用されない診療等(健康診断、予防接種など)

- 自費負担分(薬の容器代、病衣使用料、差額ベッド料、文書料など)

- 入院時食事療養費負担金

- 保育所、幼稚園、小学校、中学校等における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合

- 第三者行為(交通事故など)による傷病で受診する場合

- 他の公費負担医療制度が適用されている場合

受給者証を使用できる医療機関について

北海道内の医療機関で使用することができます。北海道外の医療機関で診療を受けたときは、下記の受給者証を使用しないで医療費を支払った場合(償還払いの手続)を参照してください。

申請手続について

申請窓口

市役所別館5階(こども福祉課)

受給者証交付申請に必要なもの

- 親と児童の健康保険証

- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、児童扶養手当証書、遺族年金証書などひとり親家庭等であることを証明する書類

- 印鑑

- 所得課税証明書(所得額、市区町村民税の課税状況、扶養人数が記載されたもの)

※小樽市へ転入された場合と主たる生計維持者が小樽市外に住所がある場合に必要です。

ただし、マイナンバーを利用して所得確認を希望する方は不要です。次のいずれかを提示してください。

1_マイナンバーカード(写真付き)

2_マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点

3_マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)2点

- 在学証明書(児童が18歳以上で大学等に在学している場合)

※申請状況によっては、上記以外の書類の提出が必要になることがあります。

状況の聞き取り等が必要になるため、郵送ではお受けできません。

受給者証を使用しないで医療費を支払った場合(償還払いの手続)

以下のような場合で、医療機関の窓口で医療保険の自己負担分を支払った場合は、診療した月の翌月以降に、当課にて申請していただくことにより、助成分を支給いたします(償還払い)。

支給までに2〜3か月程度を要します。ご指定の口座にお振込みいたします。支給通知書は送付いたしませんので、通帳でご確認ください。

|

理由 |

申請に必要なもの |

|---|---|

|

1.受給者証を使用できない保険医療機関等で受診したとき ※北海道外の医療機関や受給者証を使用できない医療機関を受診したとき |

1.ひとり親家庭等医療費受給者証 2.健康保険証 3.領収書 4.振込先の通帳 5.印鑑(シャチハタ不可) |

|

2.受給者証を提示しないで受診したとき ※受給者証の交付を受ける前に受診した又は受給者証を忘れて受診したとき |

|

|

3.健康保険証を提示しないで受診したとき 4.健康保険の高額療養費に該当する場合 |

上記に加えて、 ・健康保険からの療養費支給決定通知書 ※御加入の健康保険に療養費の支給申請を先にしていただく必要があります。 |

|

5.療養費等(補装具など)の支払をしたとき |

上記に加えて、 ・医師の証明書 ・健康保険からの療養費支給決定通知書 ※御加入の健康保険に療養費の支給申請を先にしていただく必要があります。 |

ご注意ください

- 診療した当月分の領収書は受付できません。受診された翌月以降に申請してください。

- 入院時の食事代及び保険診療対象外(予防接種、文書料、差額ベッド料など)は助成対象となりません。

- 領収書には、氏名、診療年月日、保険点数、初診の有無の記載が必要です。

- 必要事項が記載されていない領収書(レシート等)では受付できません。

- 診療日の翌月1日から起算して2年を過ぎると、償還払いの申請ができなくなります。

- 払い戻し額の計算は医療費の総点数を基に計算するため、支給額に若干の誤差が生じることがあります。

領収書の原本を確認させていただく必要があるため、原則、郵送ではお受けできません。

届出が必要なとき

受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、下記のひとり親家庭等医療費受給資格変更喪失届(※)が必要です。

- 住所・氏名が変更になったとき

- 加入している健康保険が変更になったとき

- 主として生計を維持する方が変更になったとき

- 主として生計を維持する方の前年の所得が変更になったとき

- 他の「医療助成制度」の受給資格を得たとき

- 受給者証を紛失したとき

次の場合は受給資格がなくなりますので、下記のひとり親家庭等医療費受給資格変更喪失届(※)を提出し、受給者証を返却してください。

- 小樽市外に転出するとき

- 生活保護を受けることになったとき

- 加入している健康保険の資格がなくなったとき

- 児童福祉施設に措置入所になったとき

※上記の届出をされたときは、受診中の医療機関にも必ず連絡してください。

※申請書類

ひとり親家庭等医療費受給資格変更喪失届[PDF:78.2KB]

ひとり親家庭等医療費受給資格変更届記入例[PDF:126KB]

※受給資格変更喪失届に必要なもの

- 住所・氏名が変更になったとき……受給者証

- 健康保険が変更になったとき……新しい健康保険証のコピー(受給者全員分)

- 受給資格がなくなったとき……受給者証

郵送でも申請をお受けいたします。

受給資格がなくなった後に受給者証を使って受診したとき

受給資格がなくなった後に受給者証を使って受診したときは、その医療費を返還していただくことになります。

医療機関のみなさまへ

併用レセプト対象外の請求方法について

柔道整復、針灸等の請求の方法は、従来どおりとなります。請求書類は下記のとおりです。

(委任払い)ひとり親家庭等医療助成費支給申請書[PDF:118KB]

(委任払い)ひとり親家庭等医療助成費支給申請書[XLSX:22.8KB]

その他

受給者証を提示しないで、所定の額を支払った受給者に対し、後日、受給者証を確認した上で、医療費助成相当額を医療機関で償還する場合は、必ず先に発行した領収書を回収してください。その受給者が領収書を使用して上記の償還払いの申請をしていた場合は、医療機関は、原則としてひとり親家庭等医療費を請求できなくなります

【参考:以下は令和6年7月までの助成内容です】

|

親 |

一部負担金の額 | 受給者証の表示 | ||

|---|---|---|---|---|

| 市民税非課税世帯 |

入院 初診時一部負担金

|

外来

|

|

|

|

市民税課税世帯 |

入院 医療費の1割

(多数回の場合44,400円※2) |

外来

|

|

|

・訪問看護の一部負担金の額_医療費の1割

1か月の限度額(市民税非課税世帯8,000円_市民税課税世帯18,000円{上記限度額と合算})

|

児童 |

一部負担金の額 | |||

|---|---|---|---|---|

|

受給者証の表示 |

||||

|

0歳から小学校6年生まで |

初診時一部負担金

|

|

||

|

中学生以上 |

市民税非課税世帯 |

|||

|

市民税課税世帯 |

医療費の1割 1か月の限度額

|

|

||

・訪問看護の一部負担金の額_医療費の1割