公開日 2020年10月05日

更新日 2025年01月06日

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年12月4日に施行されました。

都市の低炭素化の促進に関する法律の目的・概要

(1)法律の目的

都市の低炭素の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与する。

(2)法律の概要

1.都市の低炭素化の促進に関する基本方針の策定

国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないことになりました。

2.低炭素まちづくり計画の策定(市町村)

市町村は、低炭素まちづくり計画を作成することができることになりました。

3.低炭素建築物の認定(所管行政庁)

市街化区域内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が作成する低炭素建築物新築等計画を所管行政庁が認定することができることになりました。

低炭素建築物とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、二酸化炭素の抑制に資する建築物であって、所管行政庁等が「低炭素建築物新築等計画」に基づき認定新築等された建築物をいいます。

なお、計画の認定を受けた住宅は、税制の特例や容積率の緩和などが適用されます。

低炭素建築物の認定

建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、各所管行政庁へ認定の申請をすることができます。

(1)所管行政庁による認定

【認定基準】

1.省エネルギー性に関する基準

2.その他の低炭素化に資する措置に関する基準

3.基本方針

4.資金計画

【認定基準の見直しについて】

令和4年10月1日から低炭素建築物認定基準の見直しがありました。

・施行日前に低炭素認定を申請している場合、見直し前の旧基準が適用されます。

・施行日前にすでに低炭素認定を受けている場合、また認定申請している計画に関して変更認定申請される場合は、見直し前の旧基準が適用されます。

※見直し前の認定基準で計画を行うためには、必要書類を添付の上、令和4年9月30日までに小樽市に申請していただく必要があります。

認定基準の改正内容については、国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(外部サイト)をご覧ください。

(2)認定の対象

認定の対象は、市街化区域内における以下であること。

1.建築物の低炭素化に資する建築物の新築

2.低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え

3.低炭素化のための建築物への空調調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置

4.建築物に設けた空気調和設備等の改修

認定手続き・認定基準・様式

小樽市において、低炭素建築物等計画の認定を受けるためには、法令等で定められている認定手続き、認定基準のほか、小樽市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱[PDF:140KB]をご覧ください。

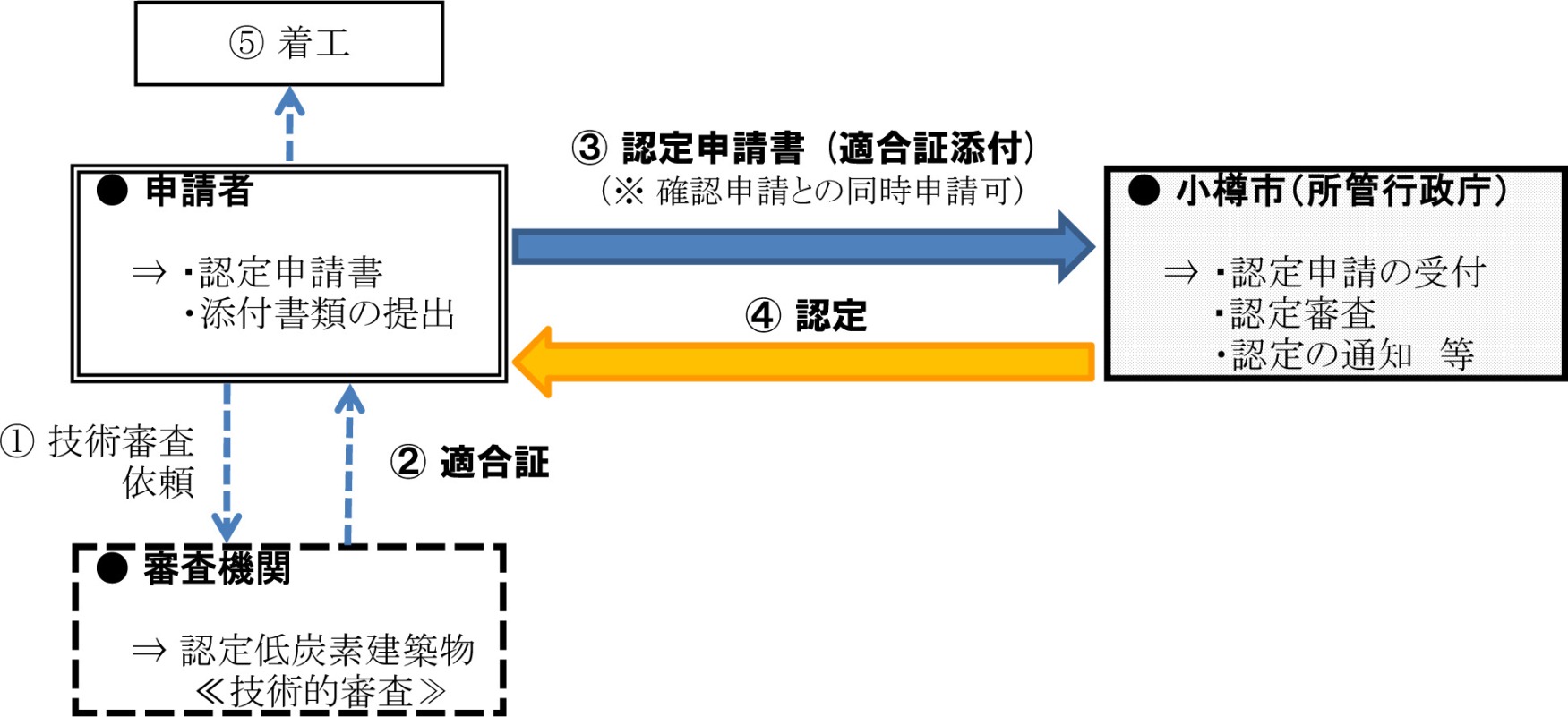

認定申請にあたっては、事前に審査機関が行う『技術的審査』を受けていただき、認定申請書に審査機関が交付する『適合証』を添付することになりますので、技術的審査に関する手続き等については、各審査機関にお問い合わせください。

|

対象建築物 |

審査機関 | |

|---|---|---|

| 1 |

住宅のみの用途に供す建築物 |

〇登録住宅性能評価機関 |

| 2 |

住宅以外の用途が混在する建築物 |

〇登録建築物エネルギー消費性能判定機関 |

*詳しくは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び登録住宅性能評価機関の一覧[PDF:95.9KB]をご覧ください。

1.認定手続き

2.認定基準

3.様式等

4.法律、要綱等

〇法律

〇政令

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)[PDF:126KB]

〇省令

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)[PDF:467KB]

〇要綱

認定申請手数料

各種優遇措置について

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。

(1)所得税控除における優遇措置

・住宅ローン減税の拡充

認定低炭素住宅へ居住を開始した場合、所得税や個人住民税の税額控除を受けることができます。

※税額控除の詳細については、認定低炭素住宅に関する特例措置(外部サイト)をご覧ください。

・投資減税型の特別控除

個人が、認定低炭素住宅の新築等をして居住した場合、その年分の所得税額から税額控除を受けることができます。なお、住宅ローン減税との併用はできません。

※税額控除の詳細については、認定低炭素住宅に関する特例措置(外部サイト)をご覧ください。

(2)登録免許税の優遇措置

・認定低炭素住宅を取得した場合、所有権の保存登記及び移転登記に対する登録免許税の税率が軽減されます。

※適用期間や税率については、認定低炭素住宅に関する特例措置(外部サイト)をご覧ください。

(3)容積率の特例【都市の低炭素化の促進に関する法律第60条】

・低炭素建築物においては、その床面積のうち低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について、建築基準法に規定する建築物の容積率が一部緩和されることとなった。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に、低炭素化に資する設備の床面積(*低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度とする。)は、算定されません。

※詳細については、国土交通省の低炭素建築物認定制度に関するページ(外部サイト)をご覧ください。