公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月01日

重要なお知らせ(キャッチアップ接種について)

HPV(子宮頸がん予防)ワクチンは平成25年6月から積極的な勧奨を差し控えておりましたが、令和4年4月から積極的な勧奨が再開されたことに伴い、定期接種の機会を逃した方に対するキャッチアップ接種を、令和8年3月まで条件付きで実施しています。

| 対象者 |

小樽市にお住いの平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性 |

|---|---|

| 接種回数 | 合計3回 |

| 持ち物 |

マイナンバーカードなど身分を証明できる書類 |

| 実施医療機関 | 市内22医療機関で実施、一覧は「実施医療機関一覧」のページをご覧ください(要予約) |

※予診票が見あたらない方は、保健所健康増進課(22-3119)までご連絡ください。

キャッチアップ接種についての詳細は、「キャッチアップ接種について」のページをご覧ください。

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、子宮の入り口部分(頸部)にできるがんです。

このがんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)という病原体が子宮頸部に感染し、細胞に変異を引き起こすことで発生します。

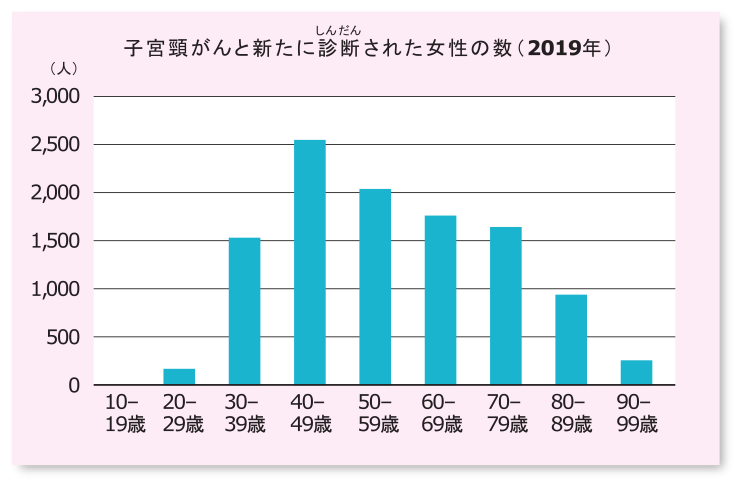

子宮頸がん細胞は、原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染から5~10年かかって増殖するといわれています。初期にはほとんど症状がないため、発見が遅れると命に関わることが多いがんです。20代から増え始め40代がピークとなりますが、定期的に検診を受けていれば、がんになる前の段階で診断することができます。

子宮頸がんと子宮頸がんの検診については、小樽市保健所ホームページ「子宮頸(けい)がん」を御覧ください。

HPV(子宮頸がん予防)ワクチンについて

【ワクチンの種類】

HPVワクチンは、2価のサーバリックス、4価のガーダシル、9価のシルガード9の3種類があります

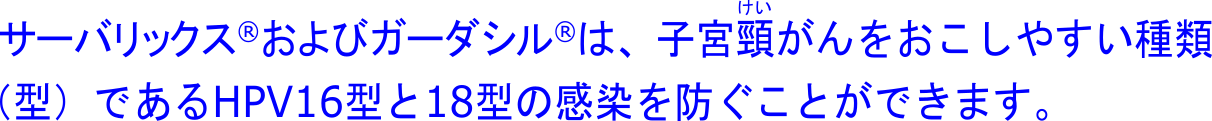

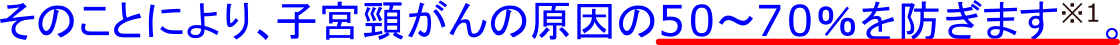

※1・3 HPV16型と18型が子宮頸がんの原因の50~70%を占め(※1)、 HPV31型、33型、45型、52型、58型まで含めると、子宮頸がんの原因の80~90%を占めます(※3)。

また、子宮頸がんそのものの予防効果については引き続き評価が行われている状況ですが、これまでのサーバリックスおよびガーダシルでの知見を踏まえると、子宮頸がんに対する発症予防効果が期待できます(※3)。

※2 HPV31型、33型、45型、52型、58型

定期接種の対象者

| 定期接種対象者 |

小樽市にお住いの小学校6年生から高校1年生相当の女子 |

|---|---|

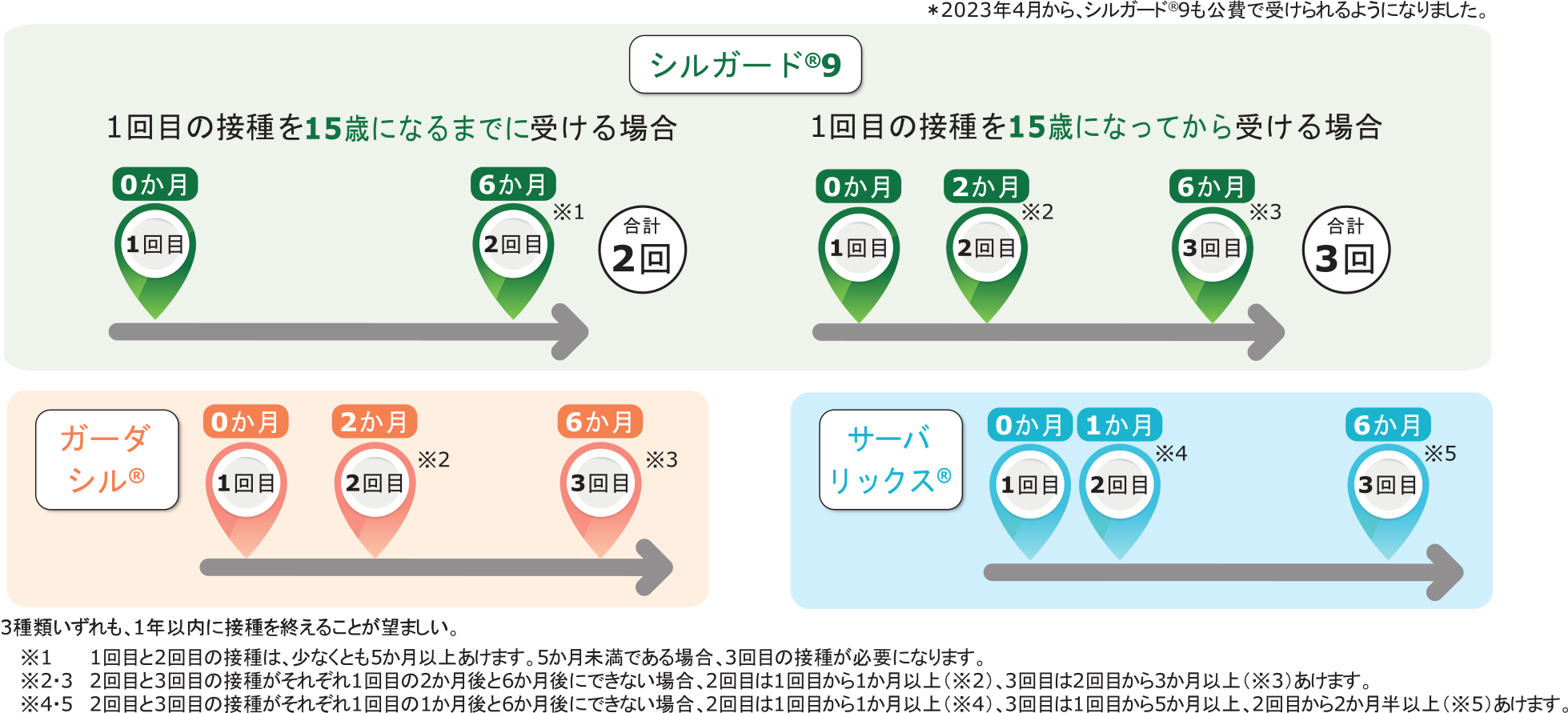

| 接種回数 | 3回(初回接種を15歳の誕生日までに実施する場合、2回とすることができます) |

| 接種費用 | 無料(対象年齢を過ぎてからの接種は、任意接種(有料)となります) |

【保護者の同伴について】

- 13歳未満の方・・・保護者の同伴が必要

- 13歳以上16歳未満の方・・・保護者が予診票及び説明書の記載事項を読み、理解し、納得した上で保護者自らが予診票及び同意書に記入・自署することで、保護者の同伴は不要

- 16歳以上の方・・・保護者の同伴は不要

ワクチンの接種回数

【一般的な接種スケジュール】

無料で接種できる委託医療機関一覧

HPV(子宮頸がん予防)ワクチン接種の実施医療機関は、「実施医療機関一覧」のページをご覧ください。

接種にあたっては、事前に医療機関にお問合せ願います。

基本的には、市内の委託医療機関で接種していただくこととなっております。

事情により市外で接種を御希望される場合は、必ず事前に保健所健康増進課(22-3119)にお問合せください。場合により、自己負担が生じることがあります。

HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの接種後の注意

HPVワクチン接種後に副反応と思われる体調の変化があった場合は、速やかに接種医療機関の医師や保健所にご相談ください。

厚生労働省のホームページでは、さらに詳しい情報が御覧になれます

厚生労働省では、HPVワクチンについて詳しく記載されたリーフレットを作成しています。

詳細版 概要版

接種対象者及び保護者の方は、リーフレットを御覧になり、HPVワクチンの効果や接種後に起こりえる症状などを確認の上、接種を検討してください。

さらに詳しい情報は、厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)」(外部サイト)を御覧ください。

HPV(子宮頸がん予防)ワクチン相談窓口

- 北海道の相談窓口

- 副反応が生じたことによる医療や生活に関する相談

≪担当部署≫ 北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課

≪電話番号≫ 011-206-0359

≪受付日時≫ 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時30分まで(祝日、年末年始を除く) - 学校生活などに関する相談

≪担当部署≫ 北海道教育庁学校教育局健康・体育課

≪電話番号≫ 011-204-5752

≪受付日時≫ 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時30分まで(祝日、年末年始を除く)

- 副反応が生じたことによる医療や生活に関する相談

- 厚生労働省の相談窓口(感染症・予防接種相談窓口)

≪電話番号≫ 0120-331-453

≪受付日時≫ 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く) - 予防接種後に生じた症状に係る協力医療機関

厚生労働省では、HPV(子宮頸がん予防)ワクチン接種後に生じた症状について、適切な医療を提供するために、都道府県単位で診療協力医療機関を指定しております。(北海道では下記2か所の医療機関が指定されています。)

協力医療機関は直接受診することはできませんので、予防接種後に気になる症状がでたときには、まずワクチンを接種した医療機関など地域の医療機関を受診してください。

≪北海道の協力医療機関≫- 札幌医科大学附属病院

《診療窓口》リハビリテーション科

《連絡先》011-611-2111(内線31320 医療連携福祉センター) - 北海道大学病院

《診療窓口》婦人科

《連絡先》011-706-4330

- 札幌医科大学附属病院