公開日 2020年10月21日

更新日 2023年11月16日

食品ロスってなに?

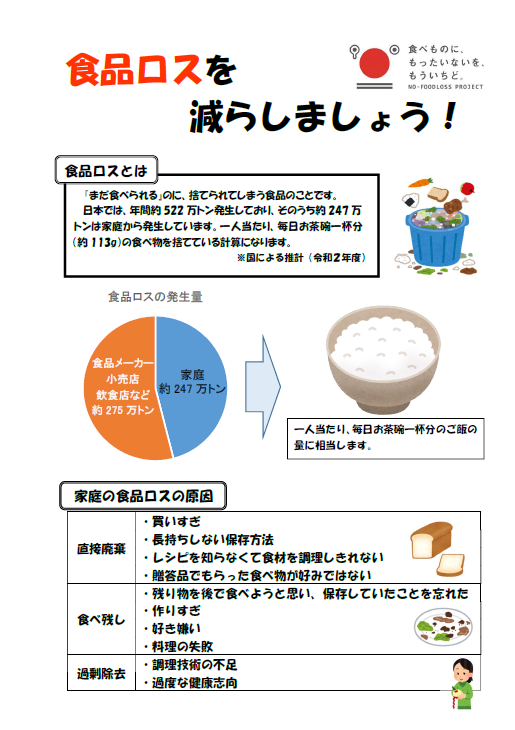

まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことを「食品ロス」といい、家庭、飲食店、食品メーカーや卸、小売店など、「食べる」ことに関係する下の表のような様々な場所で発生しています。

| 場 所 | 食品ロスとなっているもの | 国内発生量 |

|---|---|---|

| 家 庭 | 食べられる部分まで(皮を厚くむくなど)除去して捨てられたもの。 | 247万トン(※) |

| 食べきれずに捨てられたもの。(食べ残し) | ||

|

冷蔵庫などに入れられたまま調理されず捨てられたもの。 消費期限・賞味期限が過ぎたため捨てられたもの。 |

||

| レストランなどの飲食店 | 客が食べ残した料理。 | 275万トン(※) |

|

客に提供できなかった仕込済みの食材など。 |

||

| 食品メーカー | 定番カット食品や期限切れ食品などの返品。 | |

| 製造過程で発生する印刷ミスなど規格外品。 | ||

| 小売店 | 新商品販売や規格変更に合わせて店頭から撤去されて食品。 | |

| 期限切れなどで販売できなくなった在庫など | ||

| 合 計 | 522万トン(※) | |

※農林水産省及び環境省「令和2年度推計」

食品ロスの現状

日本では、年間1,624万トン(※)の食品廃棄物が出されています。このうち、食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は年間522万トン(※)であり、これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量の約1.5倍に相当します。

家庭においても食品ロス全体の約47%にあたる年間247万トン(※)が発生しています。

小樽市でも、平成26年度に生活系ごみのごみ分析調査を行いました。その結果、「燃やすごみ」の47.36パーセントと約半分近くが食品廃棄物で、中には袋を開けないまま賞味期限が過ぎてしまい廃棄された食品もありました。

※農林水産省及び環境省「令和2年度推計」

家庭でできることからはじめてみましょう!

家庭での食品ロスを削減できれば、食べ物の廃棄量を減らすという環境面だけでなく、家計面にとってもメリットがあります。

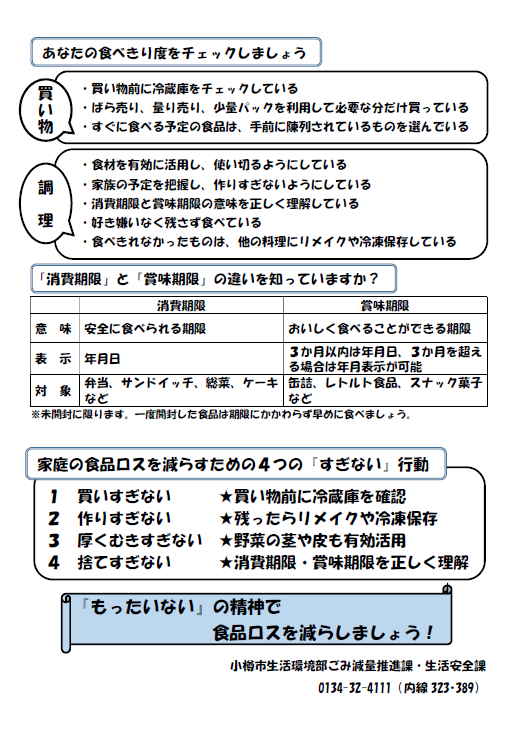

「賞味期限」と「消費期限」の違いを正しく理解しよう! 『正しく見きり』

下記の表を参考に賞味期限・消費期限を正しく理解して食品ロスを減らしましょう。

| 区分 | 意味は? |

表示は? |

対象の食品は? |

|---|---|---|---|

| 賞味期限 |

おいしく食べることができる期限のこと。 この期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。 |

つくられた日から3か月をこえるものは年月で表示し、3か月以内のものは年月日で表示します。 | スナック菓子、カップめん、缶詰、レトルト食品、卵、牛乳など |

| 消費期限 |

この期限を過ぎたら、食べないほうがいい期限です。 |

つくられた日も含めておおむね5日以内で、年月日で表示です。 | 弁当、生めん、総菜、ケーキなど |

賞味期限も消費期限も「袋や容器を開けないで」「書かれた保存方法を守って保存している」場合の、安全やおいしさを約束したものです。一度開けたものは、早く食べましょう。

買い物のときにできること 『きっちり使いきり』

- 買い物に出かける前に、冷蔵庫の中に残っている食品を確認してみましょう。

- 必要な食品を、必要な量だけ、必要な時に、購入するようにしましょう。

- 小分け商品、少量パック商品、バラ売り等の食品購入を利用し、使いきりを心掛けてみましょう。

調理前、調理後にできること 『きれいに食べきり』

- 日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認し、期限表示の早いものから食べきりましょう。

- 家族が食べきれる量を把握し、料理を作り過ぎないようにしましょう。

- 多めに作って余った料理を他の料理に作り変えて食べきるようにしましょう。

- 一度の料理で使いきれなかった肉や野菜は、一回使用分ごとに小分けにして「冷凍庫」で保存し、早めに食べきりましょう。