公開日 2023年07月12日

更新日 2025年06月18日

後期高齢者医療制度とは

少子高齢化がすすむ中で、国民皆保険を守り、高齢者の方が安心して医療を受けられるようつくられた、

支えあいのしくみです。

制度の主なポイント

- 75歳以上(一定の障害があると認められた方は65歳以上)の方が加入する医療保険制度です。

- 個人単位で加入する制度です。

- 加入するすべての方が保険料を負担します。

- 医療機関での窓口負担の割合は、かかった医療費の1割、2割(現役並み所得者の方は3割)です。

- ※令和4年10月以降の窓口負担割合の見直しについては、こちらをご覧ください。

対象者(被保険者)

対象者(被保険者)

- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。)

手続きは必要ありません。

- 65〜74歳で一定の障害のある方(申請により広域連合の認定を受けた日から加入。)

一定の障害のある方とは、次のとおりです。

- 国民年金などの障害年金1、2級を受給している方

- 身体障害者手帳の1級〜3級と4級の一部の方

- 精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方

- 療育手帳のA(重度)の方

後期高齢者医療制度に加入しなかったときは、各市町村が行う重度心身障害者医療費の助成を受けることはできません。

保険証

- 現行の保険証は令和6年12月2日より新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

- マイナンバーカードと健康保険証の一体化について、詳しくは北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

保険証等を紛失、破損または汚損した場合

再交付の手続を行ってください。窓口は、市役所別館1階19番窓口です。

※現行の保険証は令和6年12月2日より再交付はできません。再交付を希望する場合は、資格確認書を交付します。

| 区分 |

手続に必要なもの |

所要日数 |

|---|---|---|

|

本人が窓口に来る場合 |

・本人確認ができるもの (介護保険証、免許証、ふれあいパスなどの、公的機関で発行されているもの) |

即日窓口で交付できます。 |

|

代理人が窓口に来る場合 |

・被保険者本人の氏名が確認できるもの (介護保険証、免許証、ふれあいパスなどの、公的機関で発行されているもの) ・代理人の身分が確認できるもの(公的機関で発行されているもの) |

即日窓口で交付できます。 |

|

窓口に来られない場合 |

保険年金課 後期高齢者医療係までご連絡ください。 |

交付までに数日を要します。 |

主な申請や届け出

75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方で次のようなときは、申請または届け出をしてください。給

付については、給付等手続関係必要書類一覧表のページを参照してください。

| 区分 |

こんなときは |

必要なもの |

|---|---|---|

|

加入するとき |

65〜74歳の方で一定の障害がある方が、後期高齢者医療制度に加入しようとするとき |

・保険証、印鑑 ・障害を証明する書類(下記のいずれか1つ) ・年金証書・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳など |

|

転入するとき |

・負担区分証明書(道外) |

|

|

脱退するとき |

65〜74歳の被保険者が後期高齢者医療制度を脱退しようとするときや障害の状態が非該当になったとき |

・保険証 |

|

転出するとき |

・保険証 |

|

|

死亡したとき |

・亡くなった方の保険証 (給付等手続関係必要書類一覧表参照) |

|

|

その他 |

特定疾病療養受療証の申請をするとき |

・保険証・特定疾病に関する医師の意見書など |

|

口座振替の申し込みをするとき |

・保険証・通帳・通帳に使用している印鑑 |

保険料

保険料は、加入するすべての方が負担します。

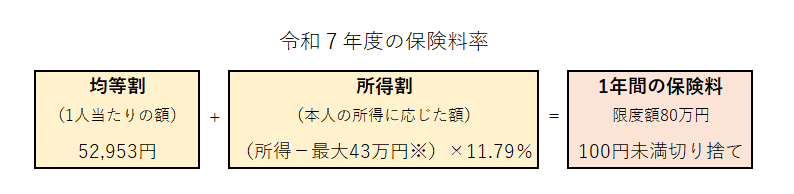

被保険者全員が負担する「均等割」と、本人の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計が、1年間の保険料です(限度額80万円・100円未満切り捨て)。

「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

(※)合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると0円になります。道内における保険料率は均一です。詳細については北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

保険料の軽減または減免

- 均等割の軽減

世帯の所得に応じて、均等割は7割、5割、2割の軽減が受けられます。なお、均等割の軽減は被保険者

と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

詳細については北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

- 被用者保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入したとき、被用者保険(※)の被扶養者だった方は、所得割がかからず、

制度加入から2年を経過する月まで、均等割が5割軽減となります。

ただし、世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。

※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆる

サラリーマンの健康保険のことです。ただし、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、

含まれません。

- 保険料の減免

災害などで重大な被害を受けたときや、失業、そのほか特別の事情で生活が著しく困窮し保険料を

納めることが困難な方については、申請により保険料が減免となる場合があります。

保険料の納め方

保険料の納め方は「年金からの差引き」または「口座振替」となります。年金から差し引く場合の手続は不要

ですが、口座振替で納める場合は手続が必要です。

ただし、次の場合は年金から差し引くことができませんのでご注意ください。

- 年金額が年額18万円未満

- 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超えている

※後期高齢者医療制度に加入してからおよそ半年間は「年金からの差引き」ができませんので、

「納入通知書」や「口座振替」で納めてください。

※国民健康保険料を口座振替で納めていた方も、口座振替は自動的に引き継がれません。

後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される方は改めて手続が必要です。

医療機関での窓口負担の割合

現在の医療機関での窓口負担の割合は、一般の方は1割、2割、現役並み所得者は3割です。

前年の所得等をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

令和4年10月以降、一定の所得がある被保険者については、負担割合が「2割」になります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

なお、1か月の自己負担限度額については高額療養費のページをご覧ください。

医療機関での窓口負担が困難な場合

医療機関での窓口負担が困難な場合は、下記担当へご相談ください。

災害・失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、

窓口負担の支払が困難と認められる場合には、申請により一時的・臨時的に支払を免除、減額または猶予を

受けられる場合があります。